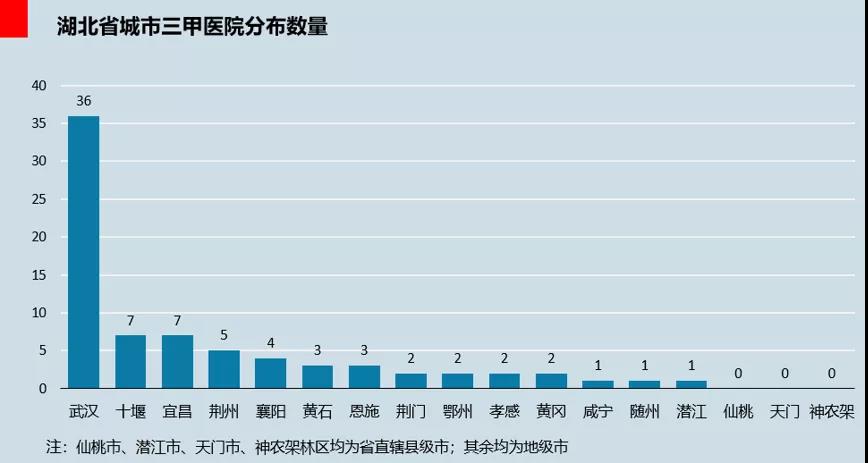

武汉封城的第17天,一床难求,依然是横亘在疫情面前的最大难题。 已经建成的火神山、雷神山医院,加总起来可以提供2500张床位,但是对于每日确诊数量超过千例的武汉,床位压力并未减轻。武汉常住人口达到1100万,拥有36家三甲医院,医疗实力放眼全国也很有竞争力,但在这次来势汹涌的疫情冲击下,依旧困难重重。 在湖北其它城市,医疗资源面临着更大挑战。紧临武汉的黄冈,作为湖北省人口第二大城市,拥有630万的常住人口规模,三甲医院数量却仅为2家。疫情冲击下,黄冈紧急启动尚未完工的大别山区域医疗中心,才缓解了黄冈的燃眉之急。

在这种情况下,疫情过境,湖北全省的病患不可避免的开始向武汉集中,“医疗挤兑”开始显现。 显然,随着疫情一同暴露在大众眼前的,是各个城市医疗资源配置极不均衡的问题。更令人忧心的是,湖北暴露出来的医疗资源不平衡并非孤例,而是常态。

失衡的天平

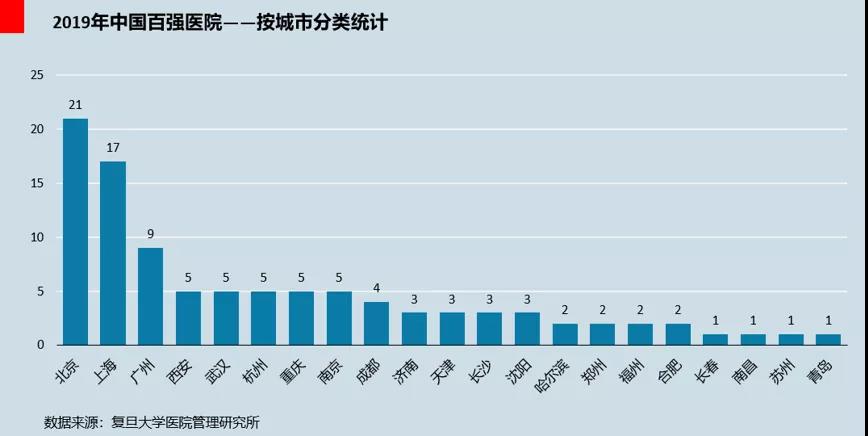

复旦大学医院管理研究所从2010年开始,经由医学会专家评选,每年都会推出中国医院100强综合排行榜。 在其发布的2019年百强医院排行榜中,从城市统计看,北上广毫无悬念的位列前三,而疫情最为严重的武汉,其医疗实力并不算弱,武汉同济和武汉协和分别排到第8和第12。 不过,在上榜的21个城市中,几乎清一色为直辖市和省会城市。那些经济指标表现亮眼的明星经济城市,在此榜单上却不见踪影。

举例来说,到2019年底,有17个城市成为“GDP万亿俱乐部”的一员,然而,非省会城市中,除了苏州和青岛,其余无一上榜,就连深圳也出人意料的缺席。

武汉和黄冈GDP差异巨大,两个城市之间医疗资源差异尚可理解,那像深圳这样的经济强市,为什么医疗资源会如此跟不上?

医疗资源聚集的马太效应

首先,医疗实力是一个长期积累的过程。上榜的医院都有着悠久历史,即使是非省会城市青岛和苏州,其中青岛大学附属医院建成于1898年,苏州大学附属第一医院建成于1883年,都经历过长达百年的沉淀。在专业性积累上,苏一院的血液科在全国更是数一数二。 而深圳市第一家三甲医院深圳市人民医院,1979年从宝安县人民医院更名而来,医院与这座城市一样,都充斥着年轻的血液。但医疗实力的发展不同于经济实力的发展,GDP可以用几十年的时间来逆袭,医疗资源的积累,需要更长时间。 其次,交通发展缩短了远距离求医的时间。如果碰到疑难杂症,百姓对距离的容忍度更会无限提高。 以河北石家庄为例,一方面,由于河北省省会在历史上经历多次调整,没有充足的医疗资源沉淀,在百强医院榜单上无一上榜。另一方面,医疗资源更丰富的北京和天津对河北百姓的吸引力更强,从石家庄自驾到北京只需要3.5小时,到天津4小时,高铁则更便捷了出行。即使地处河北最南部的邯郸,5小时的自驾车程对群众而言也是可以接受的。

显然,大众长期形成的“到大城市去看病”的心态,并不是短期可以改变。 而考虑到地域性的问题,复旦医院排行榜从2015年开始,按照华东、华南等七大片区各排列出前20强医院,也是便利病患区域医疗资源的获取。 最后,省会城市作为一省的政治中心,拥有任何经济强市所无法替代的地位。因此,医疗资源在省会城市中势必会持续加大,吸引全省的病人,大量的诊疗反过来提升了医院医疗水平,这必定对该省其它城市形成压制。 有“宇宙第一大医院”之称的郑州大学第一附属医院,昔日只是河南省一家普通三甲医院,2008年开始大刀阔斧的改革。在全国开始控制公立医院规模扩张的背景下,郑大一逆势而上,2008年医院床位数从1860张扩展到3155张,住院人数增加46%[1],当年就从河南省人民医院手中夺回河南龙头医院的位置。 2011年更是超过位于成都的另一家“超级医院”华西医院,规模上问鼎全国。面对过亿人口的超级大省河南,郑大一把病患压力转变为规模优势,时任院长阚全程清晰地认识到,“下面的医院看不了病,患者还得往上跑”[1]。大量问诊提升了医疗水平,郑大一不仅规模上最大,综合实力上也在百强榜单上名列22位。 河南省内,再无其它一家医院可以如此。

医院与医学院的互动

百强医院的评比维度中,不仅有“专科声誉”,还设有“科研学术”。科教文卫四项,教育和医疗之间有着天然的紧密联系。 尤其经历2000年前后的高校合并狂潮后,诸多医科院校被并入教育部下的重点高校。上海医科大学并入复旦大学;北京医科大学并入北京大学;湖北医科大学并入武汉大学;同济医科大学并入华中科大;中山医科大学并入中山大学;华西医科大学并入四川大学等等。医学院成为综合性院校的一部分。 目前上榜的百强医院中,除了少部分军队直属医院,其余均为高校附属。例如四川大学华西医院、复旦大学附属中山医院。

借助高校资源,医院可以形成稳定的人才输入,也拥有了更优质的人才和科研资源,安徽省立医院成为中科大直属附属医院以后,百强医院排名由17年的99位快速升至18年的79位。而医院作为特殊稀缺资源,对高校的吸引力度同样非常大。 显然,省会城市往往集中了一省最优质的高校资源,在高校医学院与医院的合作中更具优势。而明星经济城市在改革开放后开始迸发活力,教育资源布局上的弱势,成立遏制优质医疗资源发展的一大原因。深圳教育资源的稀缺,以及优质医疗资源的稀缺,是1300万深圳人的痛点。

回到现实

那么,明星经济城市该如何突围? 以深圳为例,即使广州在教育资源上360°碾压深圳,深圳凭借城市发展实力和人才吸引能力,依然可以突破资源的地域限制。北京大学深圳医院,就是深圳市政府与北大的合作尝试。 除了大陆高校合作,深圳还可以借道利用香港优质的教育资源,在现有合作模式中,已有香港大学深圳医院。这家2012年由深圳市政府投资35亿建成的公立医院,是深圳决心打造一家优质医院的证明。2013年全年公立医院预算支出11.87亿的水平下,深圳市对港大深圳医院的投入就达到了10.5亿元[2]。 除了经济实力上的优势,明星经济城市强大的人口虹吸能力,是其它城市难以企及的资源。而目前的难点在于,如何把人留下,利用人口优势去发展医疗资源,变人口优势为医疗优势。 郑州大学第一附属医院的改革已经给了启示,郑大一不仅仅落脚在规模,“有病治病+效率诊治”的模式,形成口碑效应,将大量病患留在了河南,郑大一也从省内医院变身为全国知名医院,综合实力有目共睹。 不过,打造一家百强医院绝对不只是要求金钱的投入,从医院模式运行,到人才体系搭建,再到医疗技术投入,是长时间动态的体系优化,要做好打“持久战”的准备,需要有足够的耐心。 那么,医疗资源失衡对普通百姓又有什么择城启示? 优质医疗资源一直以来都是稀缺资源,作为一个人口大国,看病难的问题从未被真正解决,加之老龄化的问题又在加速到来,医疗问题在未来会进一步爆发。 短期来看,直辖市和省会城市仍会是医疗资源的聚集重镇,而拉长时间视角,经济强市医疗水平的提升是必须要解决的问题,未来医疗实力势必增强。 对于不在一线城市和省会城市的普通人,应该加快在这些城市的布局。毕竟,老龄化的未来,医疗资源就是城市最核心的资源。