奢侈品和印钞有什么区别?

港美股 · · 2021-12-09 · 股权代码:

奢侈品是个怎样的生意?

2021并不容易。

随着上游的疯狂涨价,以及疫情时不时的反复,下游消费大多过的不太好。

但是有一类消费品,却过得非常舒服,股价还不断创下新高,那就是奢侈品板块,尤其是顶级奢侈品牌。

似乎无论是通胀还是疫情,对它们而言都不是什么大的难题。奢侈品的商业模式真的就如此完美吗?

一、奢侈品是个怎样的生意?

奢侈品多发源于欧洲,历史悠久。

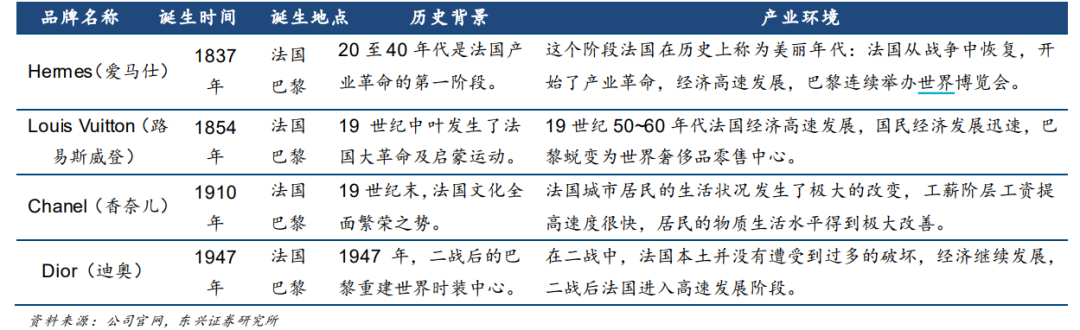

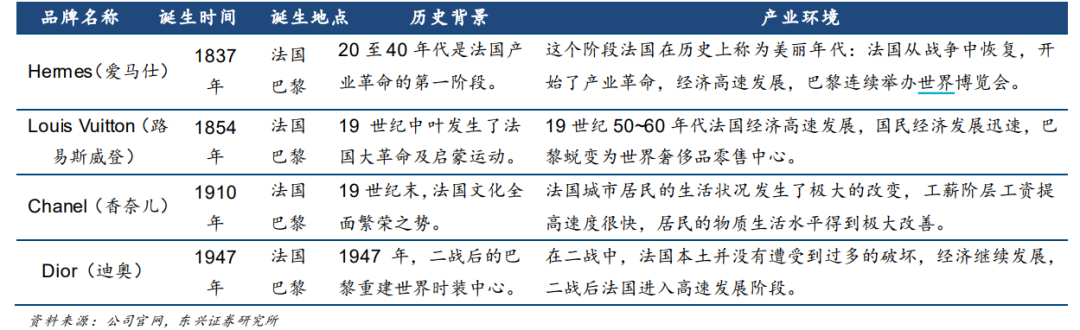

作为典型代表的四家极为知名的奢侈品品牌均诞生于法国巴黎,诞生时间也均为法国历史上经济高速发展时期,居民的购买力增强使得拥有社会财富的人产生了对于奢侈品的购买需求。

此后带动法国奢侈品产业不断发展,催生了包括时装周、买手制在内的奢侈品相关产业。

奢侈品和一般消费品不同,奢侈品的背后大多有厚重的历史文化沉淀,随着时间的流逝,成为了强大的竞争壁垒。

如何成为奢侈品?只要卖的贵就好了吗?

肯定不是。

不少人觉得奢侈品接近于类艺术品,但仔细想来艺术品很多都是独一无二的,而奢侈品,把一个普通的袋子打上品牌名字,就卖出天价。(或许是我看不出它的特别之处?)

像PRADA、COACH 主力价格带约为20000 元、4500元。这些奢侈品包有相当一部分是由时代集团控股在广东代工的,平均出厂价仅100-200 元;且时代集团代工的很多产品,其实是由代工厂自己设计的。但代工厂却只能赚个辛苦钱,自己同样的工艺搞个牌子也很难卖出高价。

所以奢侈品卖的并不是一个物品,其实是一个品牌。只是这个品牌需要由长期的历史积淀、特定的人文背景、产品的稀缺性、美学特征与昂贵的价格等元素构成,别人想学也学不了。依靠极强的品牌力,这就是成功奢侈品独特的商业模式。而企业的日常工作都是为了维护这个品牌和品牌调性。

包括写品牌故事,挖掘品牌精神,控制线下店铺数量,参与引导社会艺术与审美的活动,品牌营销,甚至是提价等。如果回看历史,会发现顶级奢侈品公司市场表现穿越牛熊。

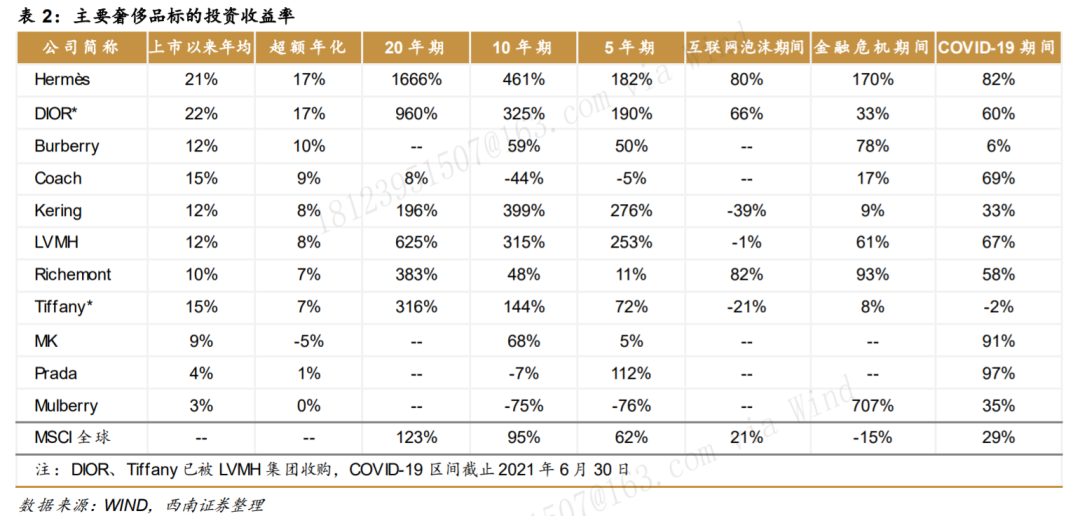

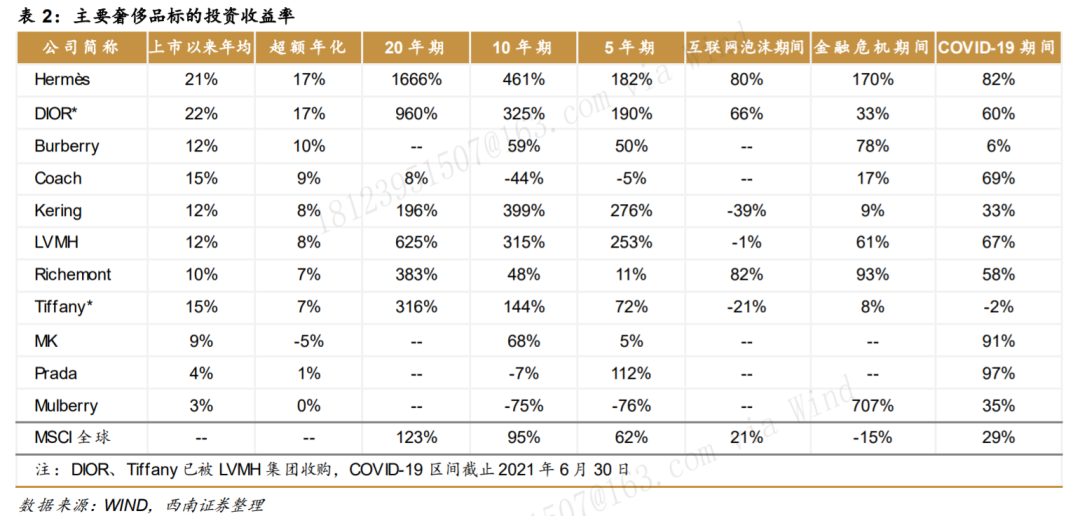

根据西南证券数据,复盘2000-2020年期间3次股市危机中奢侈品公司的表现,发现顶级奢侈品标的 Hermès、DIOR、Richemont、LVMH在股市系统性风险期间仍能为投资者实现不菲的投资回报。

顶级奢侈品拥有极强的品牌力,也就掌握了定价权。只要遇到系统性风险,就往上提价,把风险转移给下游,就能平稳度过。神奇之处就在于,每次提价后,客户都甘之如饴。

二、当大家在买一个奢侈品包的时候,是在买什么?

你见过什么消费品涨价,客户反而更开心的吗?

估计就是奢侈品了。

像海底捞想偷偷涨点价都被骂的狗血淋头,被迫道歉,不敢涨了。但是奢侈品涨的那叫一个舒坦。11 月 3 日, Chanel 再次上调了部分经典款手袋的价格。Chanel 经典包袋的价格已突破五万元人民币大关。

Chanel CF 小号的价格从 48900 涨至 58600 元,中号价格从 56100 涨至 62700 元,2.55 手袋和其他其他款式的价格可能会在接下来陆续上调。自 2019 年 5 月 、11 月,2020 年 5 月,2021 年 7 月份以来,品牌至今已完成第五次涨价,成为过去两年涨价幅度最高的奢侈品牌。

古驰9月24日起迎来新一轮涨价,原价7500元的 GG Marant超迷你手袋现已涨至8200元,Rhyton系列印花运动鞋也从7900元涨至8200元,1955系列手袋迷你号的定价已突破2万元,自新冠疫情爆发以来古驰已经连续四次涨价,古驰母公司开云集团此前表示下半年发售的Gucci Aria系列产品价格会继续上调;疫情以来Dior 也相继完成三次抬价,最近一次是 2021 年 2 月 1 日,上调区间在 6%~16% 之间,其中涨价幅度最高的是小号老花马鞍包,售价从原来的 25000 元调至 29000 元。其他还有多个奢侈品也都在提价。但是提价这么多,客户对待奢侈品和对待海底捞完全是两个态度。

在奢侈品涨价之后,中国消费者的购买热情似乎并未受到影响,北京、广州、上海等地的奢侈品专柜出现排队“抢购”现象,高端腕表、顶级手袋等产品依然供不应求。“2020年,全球奢侈品市场将萎缩23%,但中国境内奢侈品消费将逆势上扬48%,达到3460亿元。”这是来自知名战略咨询公司贝恩《2020年中国奢侈品市场:势不可挡》报告中的数据.说好的消费不行呢。。

原来还是只是我消费不行。越涨越兴奋,商家兴奋把通胀风险都转嫁给客户了,又可以大赚一笔。但是客户也兴奋,并且还花了更多钱参与抢购,所以他们买奢侈品是在买什么?

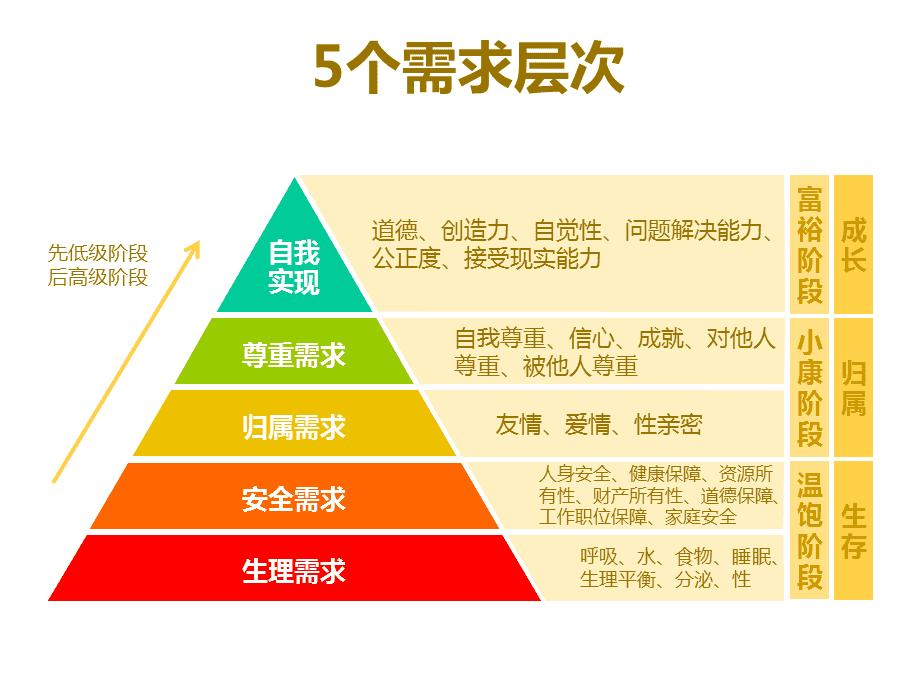

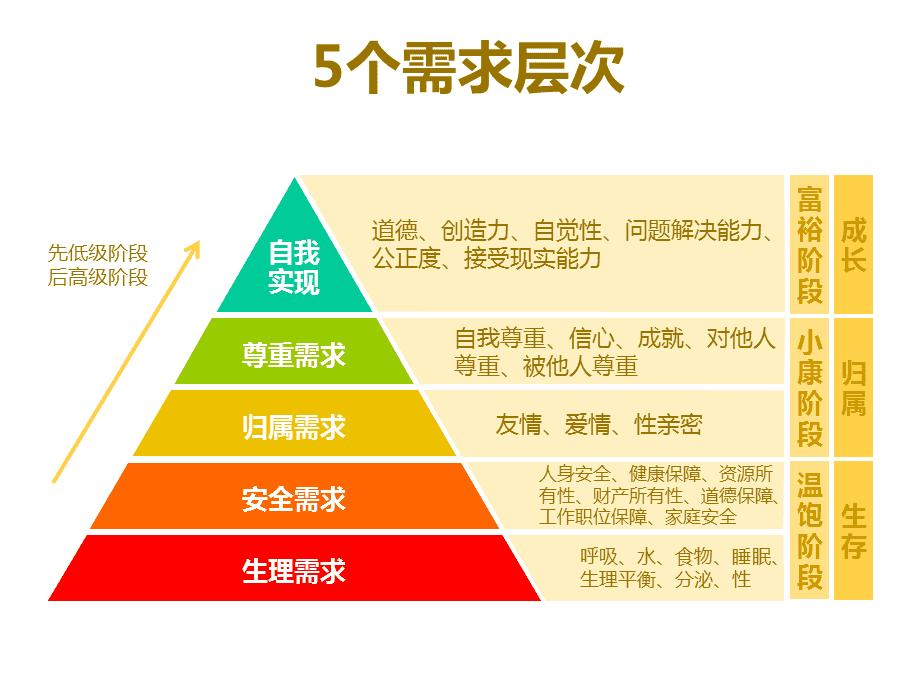

奢侈品发展到现在,其实已经社会分层的产物。奢侈品开始是基于制作持久使用的物品的简单理念,但现在成功的奢侈品牌同时满足了消费者的心理需求。现在展示价值远大于实用价值。真正有钱的人,奢侈品可能真的是日常消费品。但是对于一些新贵阶层和年轻一代,奢侈品可以缓解他们对自己身份的不安全感。奢侈品的稀缺性和定位,打上了一种社会标签,“用上奢侈品你也是上流社会”。奢侈品象征着人们对于上流社会的渴望。财富,地位和文化的不平等是存在的,但大家都不希望不平等在自己身上,而是在别人身上。拿上一件爱马仕或者香奈儿的手袋,感觉突然就自信了起来,抬头挺胸,目不斜视,你说神不神奇?大家是否还记得马斯洛需求层次理论?5阶需求,奢侈品对应的大概是尊重和自我实现的需求。

所以抢购者看似人傻钱多,但是是人性所致。有人的地方就有江湖,无可避免。

所以为了维护奢侈品的稀缺性和较高的定位,在品牌塑造成功的情况下,定价越高,稀缺度越强,所对应的阶级感更高,需求反而会更高。并且一旦给用户一个只会不断上涨的概念,就容易让客户形成一个“这其实是投资,不是消费”的买涨不买跌的认知。

三、奢侈品的溃败

那看起来奢侈品就像印钞机一样,为所欲为了?其实并不是的,奢侈品需要在增长面前有节制。

奢侈品品牌增长需要进行扩张,在扩张中为了不稀释品牌价值,奢侈品需要在增长和稀缺性之间做出权衡。作为奢侈品品牌,既要需要维持知名度,但又不能让消费者容易得到。作为公司, 既不能过度开店又要保持业绩增长。

类似皮尔卡丹的溃败就很典型。

参考中金的研究资料,

法国时尚品牌皮尔卡丹虽然不算是什么顶级奢侈品牌,但是一度被誉为“1960年代的时尚之王”,在中国改革开放之初就于1979年举办了新中国首场时装秀。不过在进入上世纪90年代后失去了光芒,并在21世纪被彻底挤出了奢侈品界。

为了追求快速增长,皮尔卡丹从1980年代后期开始转向广泛的品牌许可,其品牌名被用于毛巾、雨伞和钥匙链等小的日常用品上,其中一些产品的质量较差。到1995年,卡丹先生在全球发放了904个品牌许可,并被嘲笑为“品牌许可之王”。到2009年,卡丹已经向20多家中国代理商授予了品牌许可。

通过品牌许可赚快钱(2009年营业额估计达12亿美元)导致皮尔卡丹品牌的信誉和顾客满意度下降。奢侈品的稀缺定位一定要排在增长之前,现在的皮尔卡丹已经淡出大部分人的视野了。

另一个失败案例就是Oroton。

没有在澳洲生活过的人,可能几乎都没听过这个品牌。但过去Oroton可以说是澳洲国宝级奢侈品牌。在2017年11月宣布破产。

Oroton成立于1938年,是澳洲本地箱包的标志性品牌。

该品牌因在60、70年代的风靡而有着相对较好的口碑,其主要产品Oroton箱包以摩登、成熟的特点着眼于轻奢市场。英国的凯特王妃当年出访澳洲时,就手拿Oroton的蓝色手袋与民众互动。Oroton的失败一方面在于澳洲的消费疲软,多个品牌倒闭,Oroton仅把市场局限在澳洲,出海之路毫无进展。另一方面在于Oroton几乎不在意营销。

在外来国际品牌大肆在社交媒体做广告,签约明星代言,Oroton几乎毫无反应,墨守成规。甚至当销量疲软的时候竟然是一味地打折促销,奢侈感荡然无存。回头看Oroton的失败,更多还是自己的原因。所以奢侈品的品牌维护也是一门学问,要会撩但又不让你容易得到。更重要的是要看得远,品牌为先。

四、中国有望诞生自己的奢侈品牌

奢侈品牌的诞生基本都是在所处国家经济的发展期,如我们文章开头所提的几个顶级奢侈品牌均诞生在法国历史上经济高速发展时期。二战后的美国经济快速发展的背景下也诞生了几个知名的轻奢品牌,比如Coach。

此后通过时间的沉淀,逐渐立住了品牌文化、精神、调性,成为较为成功的奢侈品牌。经济发展作为主要的诞生条件之一,是因为背后诞生了不少的有钱人,诞生了足够的需求。

很明显,当前中国具备这样的环境,中国经济不断增长,现在的有钱人很多,还在持续增加。

根据招商银行《2021中国私人财富报告》,2020年中国个人可投资资产总规模达241万亿人民币,可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达262万人。

预计到2021年底,中国高净值人群数量预计接近300万人,可投资资产总规模将突破90万亿,中国不断崛起的富裕阶层为高端消费市场提供强大支撑。全球的奢侈品消费,中国占了大半。

根据贝恩公司发布的数据显示,2020年中国在全球个人奢侈品消费所占份额已飙升至75%。

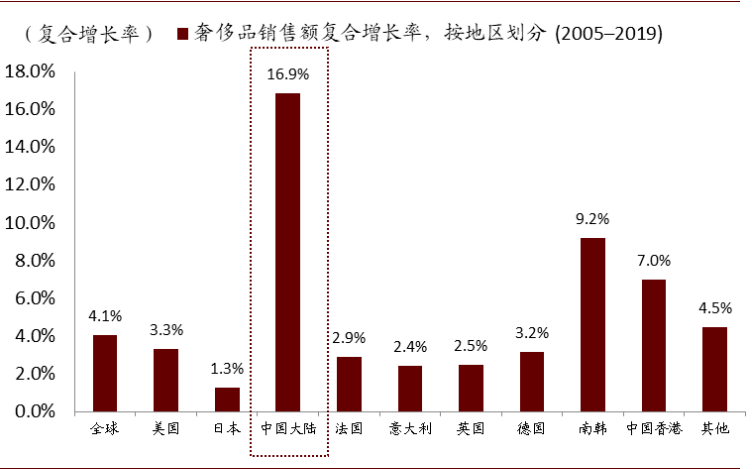

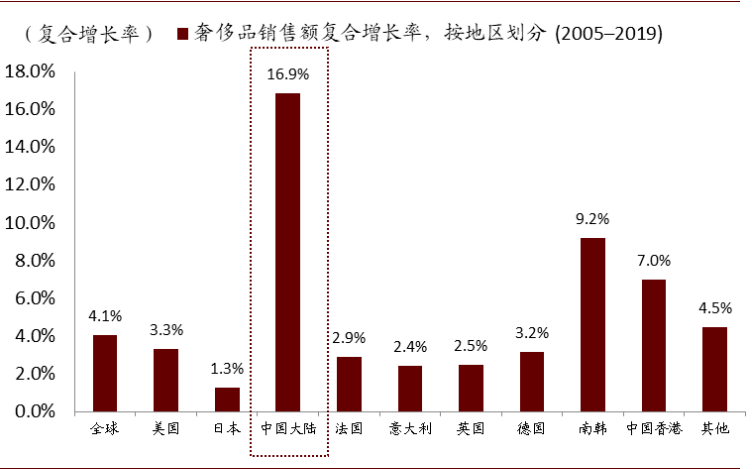

2005-2019年,中国大陆的奢侈品销售额在全球所有国家和地区中增长最快(复合年增长率达16.9%),其次是韩国(9.2%)和中国香港(7.0%)。

需求方面的条件早已经成熟。

供给这块,在2010年的时候中国就已经是全球奢侈品皮具代工最大的供应地,具有相当强大的工厂供应链。根据 Frost&Sullivan 提供的数据,中国是全球奢侈品皮具代工最大的供应地,占全球奢侈品皮具代工份额达 42%,可以说,我们所熟知的各种品牌的奢侈品手袋,差不多每两件就有一件是产自位于中国的工厂的。渠道上,一批批高端商业中心不断建立,也给了奢侈品良好的发展环境。

缺的只是品牌的成熟。

类似贵州茅台这样的品牌,拥有中国特有且源远流长的白酒文化,品牌地位稳固,给予时间沉淀。若是允许走奢侈品路线,成为顶级奢侈品牌,几乎是板上钉钉。相信在极具潜力的中国市场,会有品牌抓住这样的机会。