港股市场上老千股很多,这其中包括很多福建老板操盘的公司。网上盛传的港股防雷秘籍,"不买福建系"这个策略常年位居前二,仅次于"不买中国系“。很多港股投资者一听到公司老板是福建人,马上就会把公司列入black list,有点类似国内"投资不过山海关“的感觉。

但是福建也确实出了很多优秀的企业家,比如近几年上升势头很猛的字节跳动和美团,当家人就是福建龙岩双子星 --- 张一鸣和王兴。再往前数,汽车玻璃霸主福耀玻璃、服装界龙头安踏、纸业巨头恒安纸业等,老板都是福建人。

游戏领域也有不少福建公司,而这些公司里面经营得最好的,应该就是吉比特和IGG了。这两家公司从财务上看有很多相似之处,如现金都很多、毛利率都很高,然后,收入都依赖一款游戏。

然而,这两家相似的公司,今年却走出了截然相反的行情。

壹

1977年出生于福建的蔡宗建是一个骨灰级玩家,坊间传闻他的游戏总时长达3万小时。2001年,网游开始流行,24岁的蔡宗建在玩游戏的时候发现,国内的网游资讯网站做得都不够好,于是就和几个同伴做出了他们自己的游戏资讯网站 -- 17173.com。

17173成立不久,蔡宗建就把网站卖给了网龙的子公司天晴数码,自己仍然留在公司里面负责运营的工作。卖给网龙后的两年时间,17173发展非常快,2003年的营业额就接近3000万元,利润超过2000万元。

还是2003年,同样出生于1977年的福建人卢竑岩,结束了在中兴通信的短暂工作之后,正在加拿大留学深造。

卢竑岩1998年毕业于天津大学计算机系,非常喜欢玩网游,曾经有网友点评其"计算机水平非常高,大学时期就开始编写游戏作弊器"。由于玩网游的缘故,卢竑岩结识了在泉州做点卡生意的苏华舟、在山西当公务员的沈万里。

2000年左右还是一个《传奇》类游戏爆火的时代,当时电脑普及程度还很低,大部分人没有电脑,只能到网吧玩网游。而且电脑不光少,配置都还很低,现在看来画质音效都很非主流的《传奇》,反而由于可以流畅运行在低配置电脑上而流行起来。

那个年代的网游基本都是从韩国引进的,游戏的文化背景对于国内玩家并不友好。热衷网络游戏的卢竑岩玩这些思密达网游的时候并不尽兴,于是毅然放弃国外的优越生活,回国和苏华舟、沈万里创办了吉比特公司。2006年,吉比特推出了取材于中国古典神话《封神榜》的MMORPG游戏《问道》,从此一发不可收拾,老本一吃就是十几年。

就在这前一年,由于网龙不顾其反对把17173卖给了搜狐,蔡宗建无奈出走,与在网龙认识的同事池元创办了天盟数码,也就是文中主角IGG的母公司。

这些经历基本是那个年代中国网游发展的缩影。那个时候的网游,在成年人眼里和毒品无异。然而,仍然有小部分的年轻人,勇敢跳出舒适圈,去追逐自己梦想,做自己热爱的事业,也最终成为了中国网游的未来。

成立初始,IGG把主要市场放在海外,一方面是因为部分创始团队在海外,另一方面是避开国内市场的激烈竞争,转而开拓新加坡、欧洲等较为蓝海的市场。

和吉比特的《问道》推出即大火不同,成立前几年的IGG发展并不顺利,只能靠一些页游维持收入,中途数次想转入国内市场都以失败告终,有段时间甚至连员工的年终奖也发不出来。

2012年开始的手游浪潮,拯救了IGG。

当时还在为公司发展方向苦恼的蔡宗建带领IGG果断转型,通过对当时风靡全球的爆款游戏《部落冲突》进行"微创新",推出《城堡争霸》,业绩迎来爆发式增长。3年后更是推出自研爆款《王国纪元》,年收入飙升至50亿人民币,成为最大的游戏研发厂商之一。

IGG于2013年于港股上市,市值最高峰达160亿,持股20%的公司创始人蔡宗建身家超过30亿。

2016年,吉比特也通过《问道》切入手游市场,推出《问道手游版》。随着《问道》系列游戏的热卖,吉比特于2017年登陆a股市场,发行当天市值即上升至55亿,公司创始人卢竑岩身家超过10亿。

世界在用最丰厚的回报,来回馈这帮敢于不同的年轻人。

贰

了解一家公司的发展历史,常常能更好的了解股价的逻辑。

翻开IGG和吉比特的财务报表,这两只股票完全不像“老千股” -- 70%以上的毛利率,20%以上的净利率,资产负债表上的长期负债接近0,现金也很充裕,每年的现金流都很稳定。

两家公司都很重视研发,研发费用约占营收的10%,研发人员的占比超过50%。IGG今年推出了《王者决断》、《巨龙国度》等新游,除了发挥自身在SLG游戏的研发优势外,也进行了更多品类的扩充。

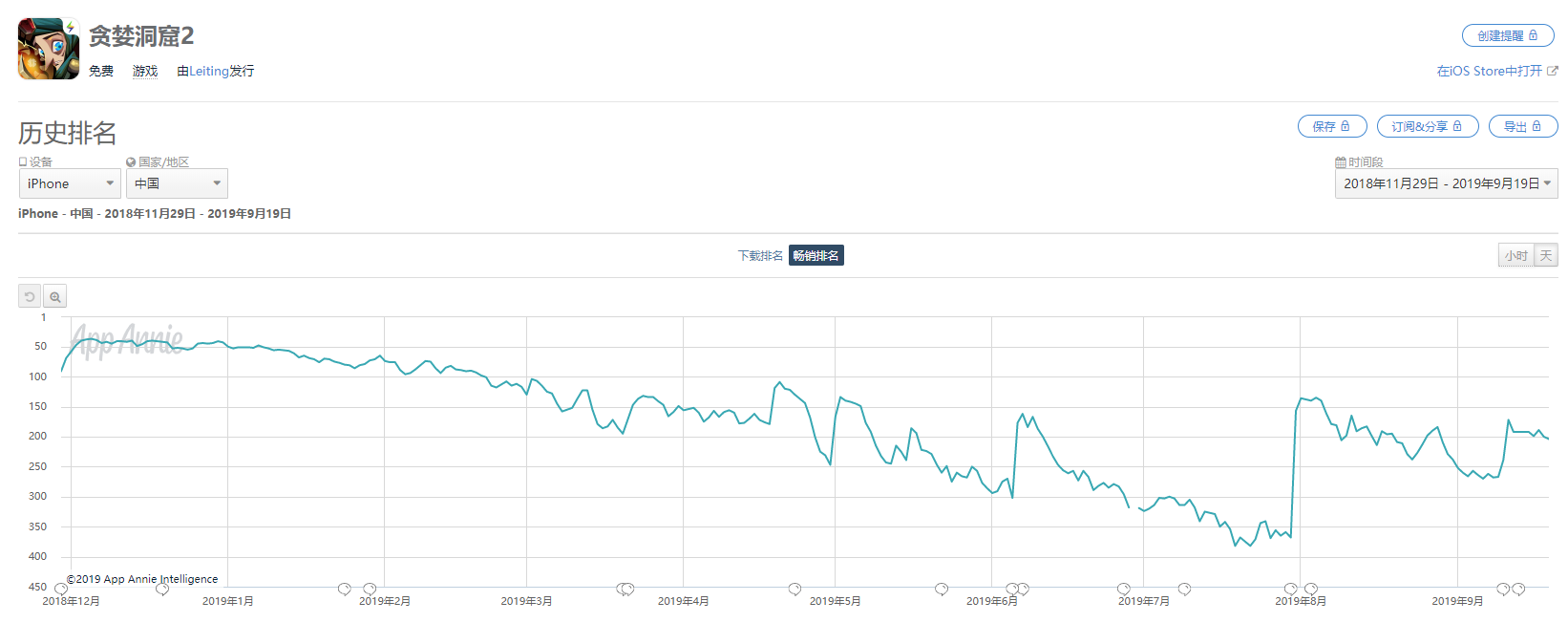

吉比特的策略主要是一边巩固《问道》的收入,一边在Roguelike这个蓝海品类里面进行更多尝试,它近几年推出的《贪婪洞窟》、《不可思议迷宫》都制作精良,获得一定的好评。

而且最重要的是,两者都非常喜欢分红,IGG过去4年的分红比例都在当年利润的20%以上,吉比特2019年的分红更是将99%的利润都用于分红,相对于a股其他游戏公司,可以说是非常良心了。

我们再看看游戏公司常见的"雷点":商誉减值。

游戏公司的盈利状况一般都很好,但是由于自研的新游戏可能不能接上,所以很多公司都会选择收购市场上现成的游戏公司来扩充业绩。游戏公司又有钱,收购的时候难免大手大脚。一旦收购的公司业绩不如预期,就会带来严重的商誉减值而导致亏损,今年的恺英网络就是这种情况。

吉比特在商誉方面只有380万,和巨额现金比起来基本可以忽略不计。IGG的商誉更是为0。

从财务数据上面看,这两家公司的质地都是不错的。

叁

两家公司的财务数据都很正常,股价走势却截然相反。

IGG从今年年初的高位12元左右跳水到5元左右,跌幅超过了50%。吉比特则从去年的140元左右,飙升至最高点超过280元,翻了一倍。

对于跌的原因,市场上有声音说是IGG的游戏青黄不接,老游戏开始下滑却没有新游戏接上。其实这个逻辑值得商榷,毕竟这个看法从17年年中就已经开始有,但是当18年IGG的《王国纪元》逆势增长时,股价依然在上涨。

吉比特的新游同样不经打。近几年吉比特的收入主要来源于《问道》,其新推出的游戏《贪婪洞窟》、《跨越星弧》,很难持续待在前100名,完全无法接力《问道》。但是由于营业收入有30%的增长,市场依然认可吉比特的股价。

所以,说到底其实还是投资者对游戏股的情绪问题。游戏股的业绩来源于游戏,而游戏的好坏太依赖人的发挥了。游戏行业有不少公司,主要团队就是几个热爱游戏的年轻人,花点时间打磨游戏就能冲进畅销榜前几,最近的米哈游、鹰角网络是这样,以前的IGG、吉比特其实也是这样;但是有更多的公司,创业成功后再也做不出卖座的游戏了,导致业绩大幅下滑。

投资者很难做出合理的判断,所以财报的好坏就是股价的风向标。

IGG今年3月份公布2018年度公告后,市场非常愤怒,股价两天下跌了15%,一方面是由于公司头牌《王国纪元》18年下半年收入下滑了10个百分点,另外一方面是去年上半年《王国纪元》的大卖,市场对IGG的预期其实是很高的。整个2018年,在港股市场受到贸易战影响软得不行的时候,IGG依然在年底冲回12元的历史高位。

目前尽管《王国纪元》的收入已经止跌企稳,IGG的股价依然在继续下探,估值已经突破历史新低。

吉比特这边,1-4月份的行情主要是跟随a股对去年超跌的股价进行修复,而4月份之后的大涨则是由超高分红和半年业绩增长30%导致。

投资的成败,完全就由一款游戏的表现好坏决定。

其实IGG是不是这样差值得商榷,虽然公司业绩相对2018年上半年有所下滑,但是和2017年下半年相比还是有很大提升的,只是18年上半年收入实在太高了。另外,IGG账面上有20亿的净现金,但是公司宁愿回购股份也不是收购现成的游戏公司,是不是也是代表老板对于手下的游戏更有信心。

肆

随着国内手游人口红利见顶,游戏行业的格局已经基本确定,行业的巨头当然就是我们熟悉的腾讯和网易。腾讯掌握着所有中国人的社交关系链,有流量有人才,无论哪里出了爆款,都可以快速的"微创新"。实在创新不了,还可以把公司买下来。网易靠着深厚的研发实力,几款拳头产品也稳居畅销榜前10。

但是这两家公司的盘子太大了,即使再出爆款,也很难带的动股价。

至于小一点的游戏公司,投资人难以估算公司下一只作品的成功率及公司长期的现金流,因此难以给予比较高的估值。不过也不代表它们不存在投资机会。

市场里面小一点的游戏公司,只要创始人真心喜欢游戏并且认真去做,不乱搞收购,尤其是某些公司估值低估,有充足的安全边际,此时再加一点新游戏作催化剂,股价的动量应该相当强。

例如,IGG的股价就曾经在高位和低位之间来回摩擦。

别看大家老是嘲笑吉比特吃《问道》的老本,这一吃其实也吃十几年